Development characteristics and susceptibality zoning of slope geological hazards in Xiangli expressway

-

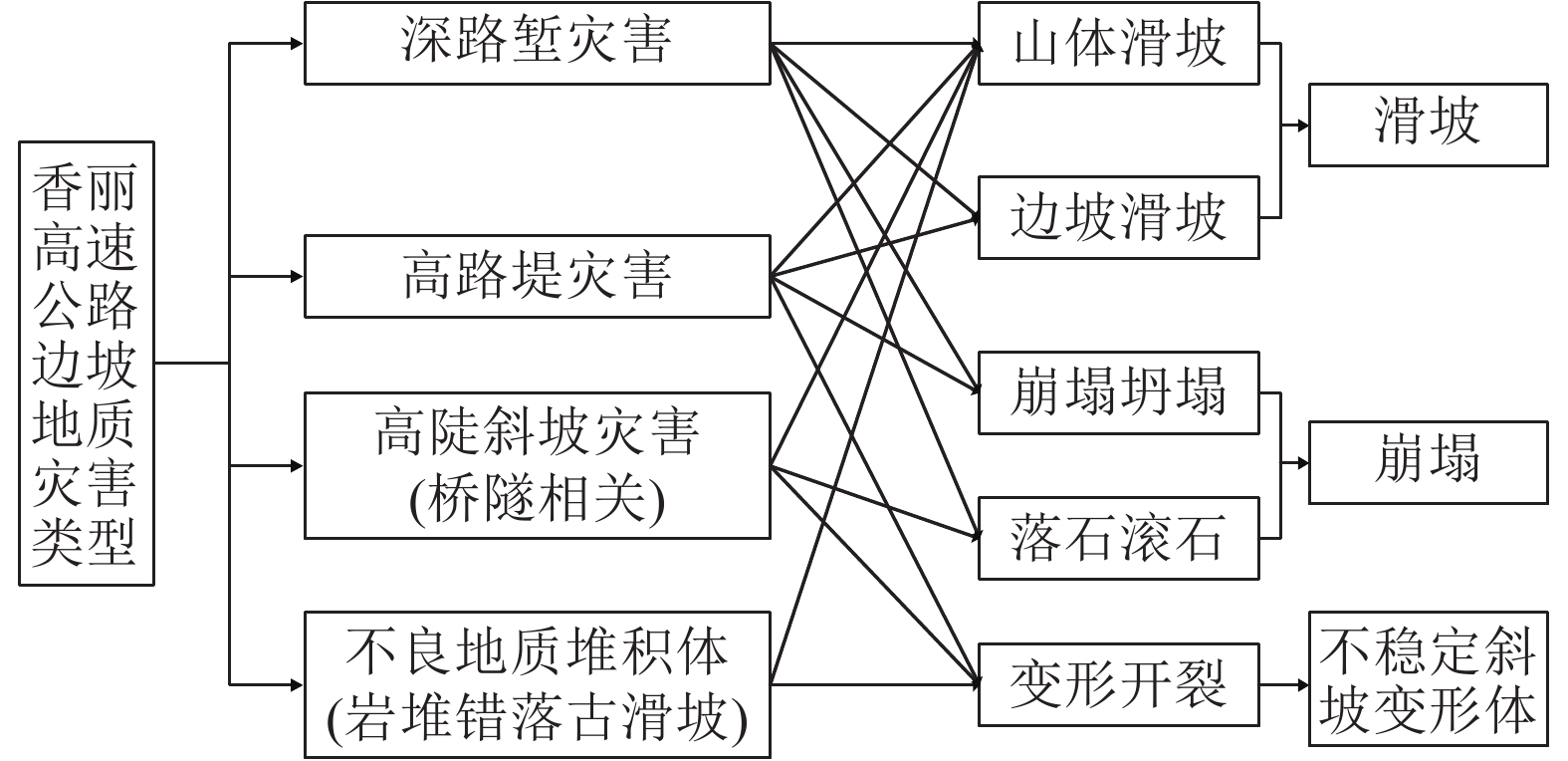

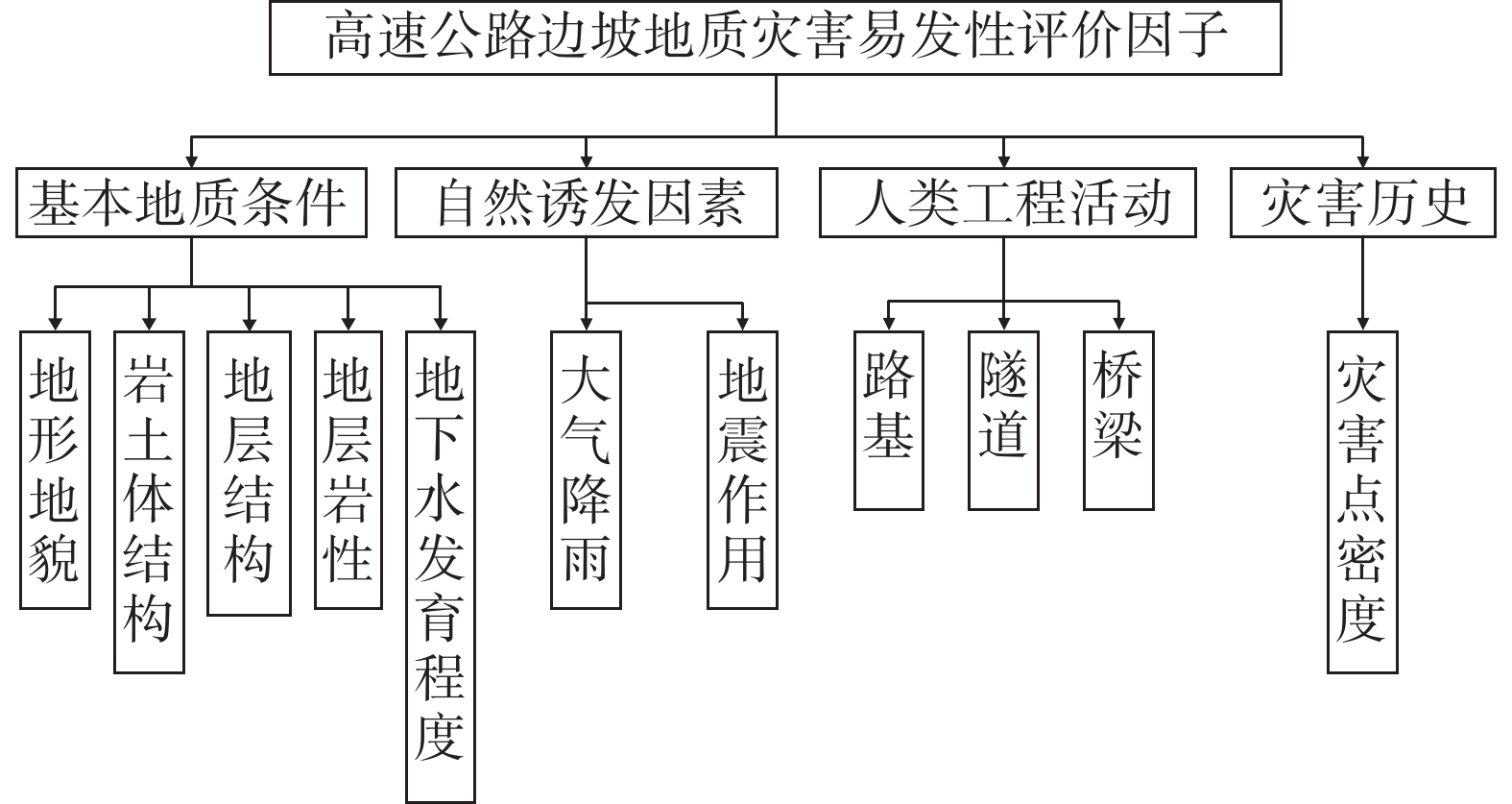

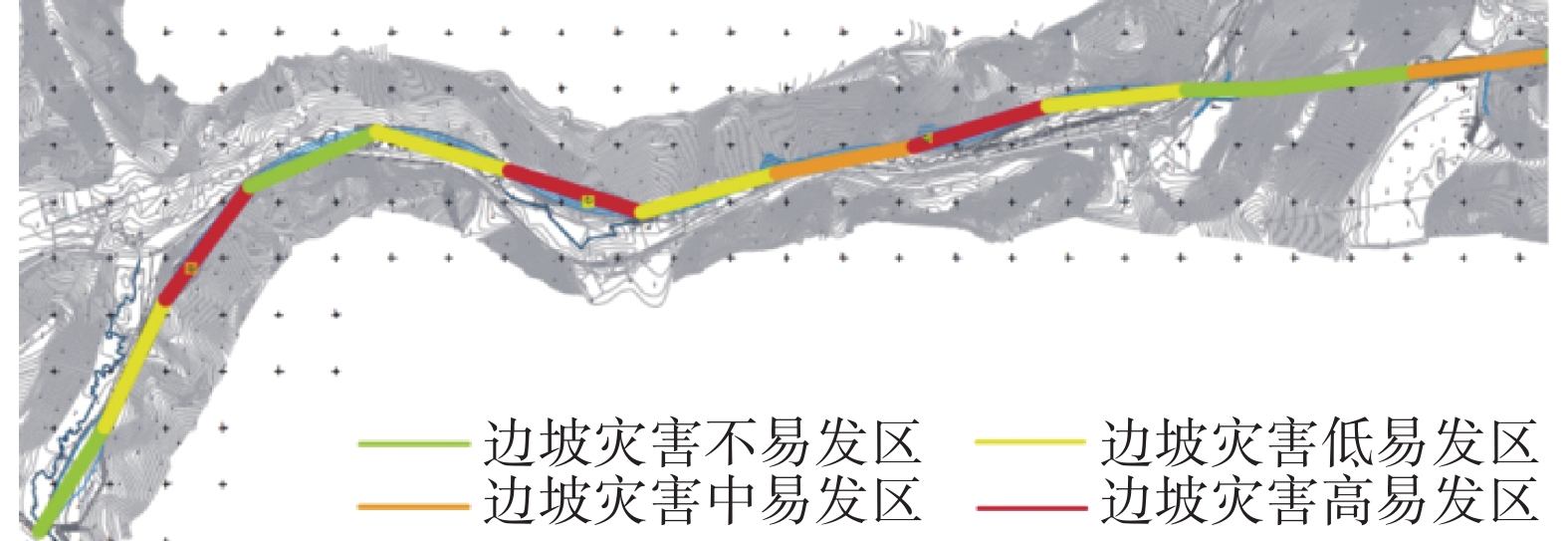

摘要: 针对香丽高速公路边坡地质灾害,在详细的道路工程勘察设计文件的基础上,结合现场踏勘调查,系统地研究了其边坡地质灾害的主要类型、发育特征和分布规律;提出高速公路等线性工程边坡灾害的基本地质条件、自然诱发因素、人类工程活动和灾害历史记录等完整信息评价指标。采用层次分析法、专家评分法与因素累积法相结合的研究方法,建立了线性工程边坡地质灾害易发性评价模型,并基于GIS平台完成了香丽高速公路边坡地质灾害的易发性区划。为指导香丽高速公路地质灾害的危险性评价及科学防治提供了重要依据,对类似山区道路等线性工程边坡地质灾害危险性评价研究与实践具有一定的示范作用和参考价值。Abstract: Focus on theslope geological hazard of Xiangli expressway, systematic study was carried out to find the main types, development characteristics and distribution of slope geological hazards on the basis of detailed road engineering survey.A complete information evaluation index of linear engineering of expressway, including basic geological conditions, natural induced factors, human engineering activities and historical records of slope disasters, was put forward. The susceptibility evaluation model of slope geological hazards of linear engineering was established through the combination of Analytic Hierarchy Process (AHP), expert investigation method and factor accumulation method. The susceptibility zoning of the slope geological hazards in Xiangli expressway was completed, in terms of the GIS platform, which provided an important basis for the risk evaluation and scientific prevention of geological hazards in Xiangli expressway.This paper plays a certain demonstration role and provides reference for the research and practice of slope geological hazard assessment of linear engineering such as mountainious roads.

-

Keywords:

- expressway /

- linear engineering /

- slope hazards /

- susceptibility evaluation /

- hazard zoning

-

0. 引言

落石灾害是我国山区三大地质灾害之一,已成为我国山区经济社会建设和发展的重要制约因素[1]。受特殊地质和气候条件影响,西南地区发育有我国近 1/3 的地质灾害点[2],其中落石灾害异常频发。据统计,仅重庆市万州城区及其周边就分布有20余处危岩带包括大大小小约3000多个危岩。三峡库区和西部川藏地区危岩分布的数量之多、范围之广,已经严重影响山区经济社会建设和山区人民生命财产安全。

我国在危岩治理技术上已经发展得相对成熟,现今危岩治理技术主要分为两大类:主动防治和被动防治。主动防治技术主要包括主动防护网、清除、锚固、支撑、封闭岩腔等;被动防护主要包括被动防护网、截石沟、挡石墙、拦石栅栏等。此外,一些学者还对天然林木用于危岩拦截的效果进行了研究。Dorren等[3 − 5]通过进行现场试验和数值模拟,研究了落石在经过不同种树木和不同直径树木拦截后所消耗的能量。STOKES等[6]认为用树木拦截落石是一种有效治理落石灾害的办法,但是不同树木对危岩的拦截能力又各不相同,造成这种差异的主要参数有,树木的稳定性和根系的生长特点、树干抵抗冲击破坏的能力等。黄润秋等[7]通过滚石与树木碰撞概率的研究基础上,得出了用树木拦截落石时所需树木排数的计算方法。

慈竹是日常生活中常见的森林资源,它遍布于三峡库区和西部山区,具有生长快、成材早、繁殖力强、产量高、体轻质坚、下粗上细,高而不折、嘴尖皮厚腹中空,抗弯抗扭能力强等诸多特征。韩国刚等[8]研究了四川慈竹的密度,发现四川慈竹气密度和干密度从基部到梢部逐渐增大且慈竹竹竿密度随着年龄的增大而增大。汪淑芳等[9]通过对1~5 a竹龄的慈竹进行随机取样测其含水率,发现慈竹竹秆的含水率随其竹龄的增加而逐渐降低;从基部到梢部,随秆高的增加而呈现下降趋势。杨喜[10]用单根纤维拉伸和纳米压痕技术等手段,得出梁山慈竹弹性模量和顺纹抗压强度随着年龄的增大呈现先增大后减小的结果。谢九龙等[11 − 12]通过对四川庐山慈竹的物理力学性质进行研究,发现慈竹年龄在3 a时竹杆的密度、顺纹抗压强度和抗剪强度达到最大,2 a时最小。杜文君[13]对黔北地区的各种竹子进行调查研究,发现慈竹的各种顺纹力学性质在丛生竹属于较好的。

目前关于慈竹对危岩的拦截效果研究没有文献可以参考。黄志良等[14]在生态防护中提到在公路边坡种植慈竹来拦截落石,但是没有具体说明能拦截落石的大小和其他参数。鉴于此,本文采用单根慈竹抗冲击实验,对不同年龄、直径、壁厚、径厚比、长径比和冲击位置的慈竹破坏时需要的能量进行了系统的研究,并推算出一丛慈竹所消耗的能量。以此为基础将其运用于危岩治理,在边坡缓坡段以合理的间距栽种慈竹,不仅能实现防治危岩而且能绿化环境,从而提供一种既环保又经济的危岩防治方法,促进中国特色防灾减灾事业的发展[15]。

1. 单根慈竹抗冲击试验

1.1 试验目的

由于对一丛慈竹进行现场试验的难度较大且各种影响因素变量难以控制,现考虑用单根慈竹进行抗冲击试验。研究不同年龄、直径、壁厚、径厚比、长径比和冲击位置的慈竹破坏时需要的能量,得出不同慈竹砸折时所需能量,然后依据一丛慈竹的年龄组成、根数、直径估计出一丛慈竹能消耗的能量。最后在一丛慈竹拦截能力的基础上,对慈竹进行栽种、布置,从而确定拦截能力和拦截方案。

1.2 试验过程

将慈竹从根部往上50 cm左右砍下,去掉多余枝叶,留下3 m长的竹竿,沿水平方向进行固定。将落石试件提升至不同高度,自由落下对竹竿进行冲击,直至竹竿破坏为止。试验时,所使用的慈竹遵循砸一次没有出现损伤就继续使用该慈竹,若出现损伤而慈竹没有被砸折就换同竹龄、同直径的竹子进行试验,以保证试验条件的可比性。落石试件为C30混凝土浇筑,直径0.2 m,质量8.78 kg的球体(图1)。试验过程如图2、图3所示,示意图见图4。

1.3 试验数据及结论

每个试验分别对74根慈竹进行抗冲击试验,其中新生竹44根,老竹30根。按照《岩土工程勘察规范》(GB50021—2019)[16]对各个因素影响下的能量取标准值。

(1) (2) (3) 式中:

参数的标准值(

(4) (5) 式中:

为了便于应用,也为了避免工程上误用统计学上的过小样本容量,在规范中一般不宜出现学生氏函数的界限值。因此,通过拟合求得下面的近似公式(注:式中正负号按不利组合考虑):

(6) 从而得到实用公式:

(7) 式中:

1.3.1 试验结果

通过对新生竹和老竹的直径、壁厚、年龄、长重比、长径比、砸折位置、径厚比分别进行抗冲击试验,然后对其最大值、最小值、平均值进行分析发现如下规律:新生竹和老竹砸折所需能量随着直径和壁厚的变大而上升(表1)。慈竹随着年龄的增大最大值和平均值都相应减小而最小值出现少量增大的波动但总体还是减小;新生竹和老竹随着长重比和长径比的增大而降低,长径比增大表明相同长度的慈竹直径更大,这符合新生竹和老竹砸折所需能量随着直径变大而增大规律;新老慈竹随着长径比的增大而降低,查阅慈竹相关物理力学试验相关论文可推得可能是由于慈竹的含水量增大而力学性质减弱导致(表2)。新生竹和老竹的砸折位置和径厚比对砸折慈竹所需能量的影响没有明显规律(表3)。

表 1 慈竹直径 、壁厚试验结果Table 1. Experimental results of diameter and wall thickness of bamboo试验参数 数值 最大值/J 最小值/J 平均值/J 样本/根 平均值/J 标准差 变异系数 修正系数 标准值

/J直径/mm 新生竹 35~40 275.34 197.90 251.68 4 251.68 36.76 0.1461 0.8329 209.61 51~45 283.95 223.71 253.11 12 253.11 20.90 0.0826 0.9567 242.15 46~50 309.76 223.71 255.44 16 255.44 22.16 0.0867 0.9615 245.6 51~55 344.18 240.92 268.06 13 268.06 27.85 0.1039 0.948 0 254.13 老竹 39~40 240.92 206.51 223.71 3 223.71 17.21 0.0769 0.8844 197.84 41~45 258.13 215.11 240.92 11 240.92 15.39 0.0639 0.9647 232.42 46~51 275.34 223.71 241.54 15 245.22 18.32 0.0747 0.9656 236.78 壁厚/mm 新生竹 4 275.34 197.90 250.60 8 250.60 26.22 0.1046 0.9293 232.89 5 283.95 223.71 246.45 14 246.45 19.86 0.0806 0.9614 236.94 6 283.95 240.92 260.43 15 260.43 13.98 0.0537 0.9753 253.99 7~9 344.18 240.92 281.79 8 281.79 33.09 0.1174 0.9207 259.44 老竹 4 249.53 206.51 240.92 3 238.05 13.15 0.0552 0.917 0 218.29 5 258.13 223.71 240.92 15 240.35 18.24 0.0759 0.965 0 231.94 6~7 275.34 240.92 258.13 12 243.79 19.18 0.0787 0.9587 233.73 注:竹龄小于等于1 a的为新生竹,竹龄2~3 a的为老竹。 表 2 长重比、年龄和长径比试验结果Table 2. Experimental results of length-to-weight ratio, age and length-to-diameter ratio试验参数 数值 最大值/J 最小值/J 平均值/J 样本/根 平均值

/J标准差 变异系数 修正系数 标准值

/J年龄/a 新生竹 1 344.18 197.90 258.13 44 258.13 24.95 0.0967 0.9752 251.73 老竹 2~3 275.34 206.51 241.50 30 241.50 17.78 0.0736 0.9763 235.77 长重比

/(m·kg−1)新生竹 0.9~1.3 344.18 240.92 269.60 15 269.60 28.66 0.1063 0.951 0 256.40 1.4~1.8 275.34 223.71 254.16 14 254.44 18.40 0.0723 0.9653 245.63 1.9~2.7 283.95 197.90 250.60 16 250.60 23.70 0.0946 0.958 0 240.07 老竹 1.2~1.3 275.34 223.71 245.70 9 245.70 22.81 0.0928 0.9419 231.43 1.5~1.6 258.13 215.11 241.78 10 241.78 14.88 0.0615 0.964 0 233.07 1.7~2.2 258.13 206.51 237.79 11 237.79 16.45 0.0692 0.9618 228.71 长径比 新生竹 65~70 292.55 240.92 259.85 10 259.85 18.50 0.0712 0.9583 249.02 71~76 344.18 249.53 278.21 9 278.21 30.42 0.1094 0.9316 259.17 77~85 283.95 223.71 253.21 14 253.21 18.71 0.0739 0.9646 244.25 86~103 275.34 197.90 247.37 12 247.37 25.19 0.1018 0.9466 234.17 老竹 65~70 275.34 223.71 251.44 9 251.44 19.61 0.078 0 0.9512 239.17 71~79 258.13 223.71 237.79 11 237.79 13.48 0.0567 0.9687 230.34 81~97 258.13 206.51 236.62 10 236.62 18.25 0.0771 0.9548 225.93 注:竹龄小于等于1 a的为新生竹,竹龄2~3 a的为老竹 表 3 冲击位置和径厚比试验结果Table 3. Experimental results of impact position and diameter-to-thickness ratio试验参数 数值 最大值/J 最小值/J 平均值/J 样本/根 平均值

/J标准差 变异系数 修正系数 标准值

/J冲击位置/m 新生竹 0.5~0.9 344.18 223.71 260.82 16 260.82 26.79 0.1027 0.9544 248.92 1.0~1.5 275.34 197.90 251.51 13 251.51 23.6 0.0939 0.953 0 239.70 1.7~2.6 309.76 223.71 260.82 16 260.82 24.69 0.0946 0.958 0 249.85 老竹 0.6~0.9 275.34 215.11 246.66 9 246.66 20.63 0.0837 0.9477 233.75 1.0~1.5 266.74 223.71 243.79 9 243.79 15.51 0.0636 0.9602 234.08 1.6~1.9 258.13 206.51 235.90 12 235.90 17.00 0.072 0 0.9622 226.99 径厚比 新生竹 6~7 309.76 240.92 268.89 8 268.89 20.44 0.076 0 0.9486 255.08 8 344.18 233.71 266.74 13 266.74 31.42 0.1178 0.9411 251.02 9 283.95 197.90 250.24 12 250.24 23.91 0.0955 0.9499 237.71 10~13 275.34 223.71 249.53 12 249.53 15.99 0.0641 0.9664 241.14 老竹 7 275.34 223.71 246.05 5 246.08 18.85 0.0766 0.9273 228.19 8 275.34 206.51 234.66 11 234.66 20.03 0.0853 0.9529 223.60 9 266.74 223.71 245.84 7 245.84 15.60 0.0634 0.9531 234.30 10~12 258.13 223.71 244.61 7 244.61 15.60 0.0638 0.9528 233.07 注:竹龄小于等于1 a的为新生竹,竹龄2~3 a的为老竹 通过对新生竹和老竹抗冲击试验各个因素的能量数据统计,发现砸折慈竹所需能量分布在197.90~344.18 J,其中主要分布在232.32~258.13 J(图5—11)。

1.3.2 破坏模式

通过对不同慈竹的抗冲击试验发现慈竹的破坏模式为纤维束与薄壁组织之间的界面破坏,裂纹沿界面纵向扩展,纤维束之间发生纵向劈裂。裂纹沿着纵向扩展,而纤维束没有砸断(图12)。

2. 单根慈竹抗冲击数值模拟

2.1 有限元模型的建立

慈竹是由维管束和薄壁细胞组成的有机复合材料,因此应用复合材料力学知识来分析竹材的抗冲击过程[17]。碰撞主要研究分析大变形部分,建模时变形体为主要的研究对象。通过慈竹的物理模型试验可以看出慈竹变形远大于落石,因此慈竹为主要研究对象,建模时不考虑落石变形,将其设置成刚体。

落石模型直径为0.2 m、质量为8.78 kg,慈竹模型选用的直径为D=5 cm,长度为L=2 m,壁厚为δ=0.005 m(图13)。运用ANSYS/LS-DYNA,慈竹用4节点的SHELL163薄壳单元和elytschko-Tsay单元算法,网格尺寸采用0.02,划分后有1598个网格单元,落石试件用8节点的SOLID164实体单元,划分后有4043个网格单元。落石设置成沿Y轴负方向运动,初速度为−7.6 m/s。

2.2 数值模拟结果

2.2.1 冲击过程

落石经过一段距离后与慈竹发生碰撞,慈竹经冲击后获得一定速度。由于速度远小于落石,大概经过0.034 s后,慈竹受冲击处首先产生破裂,同时四周上下出现裂纹,竹竿的位移变形也逐渐变大,最大达到22 cm。最后落石滚落到地面,竹杆回弹到碰撞前位置(图14—15)。

2.2.2 能量变化

以直径为5 cm,长度为2 m,壁厚为0.005 m为例,落石试件能量最大值为247.79 J,经碰撞后剩余46.806 J,碰撞过程中大约损失了200 J能量(图16)。

慈竹在冲击过程中总能量最大时增加到了207.23 J,碰撞完后能量逐渐减少(图17)。慈竹的内能和总能量的变化趋势大致相同,总体先上升后下降(图18)。

从慈竹动能变化曲线中可知,慈竹动能变化分为三段,中间段动能增加速率大于开始段,在慈竹内能最小时动能达到最大值,此后以略小于中间段增加速率减小(图19)。

2.2.3 其他工况模拟结果

由于砸折位置对砸折慈竹的能量影响没有明显规律而慈竹年龄对砸折慈竹的能量影响目前无法准确模拟,所以进行了不同直径与厚度的数值模拟(表4)。

表 4 不同直径不同厚度模拟结果Table 4. Simulation results for different diameters and thicknesses直径/cm 厚度/m 最大值/J 最小值/J 位移/cm 总能量/J 内能/J 动能/J 5 0.003 240.86 110.670 −14.51 145.53 143.60 1.9327 0.004 247.79 10.194 −14.58 187.17 180.43 16.878 0.005 269.17 52.546 0.12 224.54 211.99 14.560 0.006 338.63 37.174 12.50 314.85 301.52 13.328 6 0.003 276.50 102.050 −12.40 86.27 53.23 33.035 0.004 276.50 30.800 −0.18 158.52 116.95 41.572 0.005 314.60 63.086 0.11 97.08 73.519 24.421 0.006 372.06 18.030 0.19 155.13 116.19 38.930 7 0.003 299.07 77.015 −24.83 107.97 75.00 32.939 0.004 306.78 44.891 −46.61 103.42 85.59 17.833 0.005 330.53 37.910 0.10 142.89 126.14 32.950 0.006 414.25 0.830 −0.11 177.09 147.70 29.392 2.3 物理模型试验与数值模拟对比

对得到的数值模拟结果,以位置1 m直径为50 cm,厚度为5 mm的物理模型试验进行了对比。在模型试验中,此种情况下落石破坏一根慈竹所需的能量约为234.44 J,数值模拟的结果是224.54 J,二者相差很小。

本文又在相同的工况下,只改变慈竹的壁厚,进行了物理模型和数值模拟试验。试验结果表5所示。

表 5 物理模型试验与数值模拟对比Table 5. Comparison between physical model experiment and numerical simulation厚度/m 慈竹破坏所需能量/J 物理模型试验 数值模拟 0.003 153.87 145.53 0.004 198.55 187.17 0.005 234.44 224.54 0.006 328.62 314.85 从表5可以看出,物理模型试验与数值模拟在落石冲击慈竹破坏所需能量上具有良好的一致性,数值模拟的计算结果略低于真实值。

3. 慈竹拦截落石方案

3.1 一丛慈竹消耗能量估算

根据单根慈竹抗冲击试验和数值模拟得到直径小于4 cm的慈竹最小消耗180.97 J能量,直径在4−6 cm的慈竹最小消耗239.83 J能量,直径在6−8 cm的慈竹最小消耗251.60 J能量,然后根据前人对慈竹丛密度的调查,参考曹小军等[18]对四川慈竹以每667 m2密度对33个调查样地采用欧氏距离类平方法进行聚类分析得到一丛慈竹最少能消耗3975.55 J能量,最多能消耗10890.88 J能量(表6)。

表 6 一丛慈竹消耗能量Table 6. The energy consumption of a bamboo cluster根/丛 <4:4~6:6~8cm <4 4~6 6~8 J/丛 26 21.38:58.15:20.17 6 15 5 5941.27 18 31.14:61.83:6.92 6 11 1 3975.55 30 72.18:26.99:0.83 22 8 0 5899.98 3.2 慈竹拦截落石方案

慈竹拦截落石适用于陡崖下方有缓坡段或者陡崖与保护目标中间有缓冲带可用于大量栽种慈竹的情况。

CRockfall是由重庆交通大学叶四桥教授及其团队研究开发的一款落石运动分析与被动防治辅助设计软件。该软件在落石运动分析计算精度和速度上比起国外软件做了很大的提升,且加入了被动防治辅助设计系统。

现有一边坡(高度43 m,平均坡角52)顶部有一块危岩(直径0.5 m,重度22.0 kN/m³)(图20)。边坡由上到下各个坡段的详细参数见表7。

表 7 落石坡段信息Table 7. Falling rock section information序号 水平投影长度/m 竖向投影长度/m 坡段长/m 坡角/(°) 1 9.8 0 9.800 −0 2 1.6 8.2 8.355 78.959 3 2.1 7.6 7.885 74.554 4 3.9 11.0 11.671 70.478 5 4.0 8.1 9.034 63.719 6 14.1 6.6 15.568 25.084 7 25.8 1.7 25.856 3.770 8 25.7 0.3 25.702 −0.669 设落石横向偏移比为0.2,计算次数为100次。计算结果见图21。

在缓坡位置设置数据采集器,也就是绿线所示位置(图20—21),采集数据结果见表8。

表 8 数据采集器结果Table 8. Data collector results参数 最大值 95%保证率值 平均值 速度/(m·s−1) 10.405 8.848 4.177 冲击能量/kJ 7.794 1.849 0.468 弹跳高度/m 0.766 0.636 0.244 采集点位置/m 27.043 横向威胁范围/m 3.207 表中最大冲击能量为7.794 kJ,最大弹跳高度为0.766 m,横向威胁范围3.207 m。安全系数取1.5,即设计最大能量为11.691 kJ,最大弹跳高度为1.149 m,最大横向威胁范围4.811 m。

根据一丛慈竹消耗能量为3975.55 ~10890.88 J,所以拦截此落石需要最大需要约3丛,最小只需要约1丛。以最大丛数栽种慈竹,一般一丛慈竹以4 m×4 m成林,除去慈竹丛外围零散慈竹,一丛慈竹大约能保护的横向宽度为3 m。所以拦截此落石最大需在(图20—21)绿线所示位置后栽种2列3行6丛慈竹。

3.3 慈竹拦截与柔性网拦截对比

慈竹拦截落石与被动柔性防护网的工作原理类似,都是通过自身来抵抗落石的冲击,将落石拦截在其预定的保护区域以外,已达到对公路、桥梁和房屋等落石直接冲击目标的保护作用。但两者在对落石的拦截上又有着各自的优点和缺点。

(1) 环保性。竹子作为森林资源的重要组成部分,其生态作用相对于被动柔性防护网更具优势,生态功能更强,不会对环境造成破坏。

(2) 经济性。慈竹与被动柔性防护网相比,造价更低,且竹子是可再生资源,生长速度快,用途广泛,具有一定的经济效益。

(3) 适应性。慈竹的应用情形应该与森林防治落石的情形类似,当陡崖或山坡脚部存在平台或危岩威胁不太严重时,可以通过种植竹丛防治危岩。被动柔性防护网则可以针对不同的地质条件、环境与地形进行布设,在地形条件上相对于慈竹来说,有着更好的适应性。

(4) 拦截效果。慈竹可以大面积栽种,相较于被动柔性防护网,慈竹对于小型的落石防护效果更好。但对于大型落石,因竹子在抗冲击方面的力学性质要低于柔性金属网。因此,被动柔性防护网在大型落石的拦截方面要优于慈竹。

4. 结论及建议

(1)经单根慈竹抗冲击试验结果显示砸折慈竹所需能量随着直径和壁厚的变大而上升;随着年龄、长重比和长径比的增大而降低,径厚比和砸折位置对砸折慈竹所需能量的影响没有明显规律。每种影响因素分别有74根竹子进行了试验,其中新生竹44根,老竹30根,发现砸折慈竹所需能量分布在197.90~344.18 J,其中主要分布在232.32~258.13 J。

(2)经单根慈竹抗冲击数值模拟对比抗冲击试验直径为5 cm,长度为2 m,壁厚0.005 m的结果显示,抗冲击试验中最低消耗231.94 J,数值模拟结果为224.54 J。二者大致相同,对比验证了两种方法结果的可靠性。

(3)根据单根慈竹的抗冲击试验和抗冲击数值模拟再结合前人对一丛慈竹密度的调查,得到一丛慈竹最少能消耗3975.55 J能量,最多能消耗10890.88 J能量。

(4)慈竹拦截落石适用于陡崖下方有缓坡段或者陡崖与保护目标中间有缓冲带可用于大量栽种慈竹的情况。根据CRockfall软件以边坡高度43 m危岩直径0.5 m为例,安全系数取1.5,计算得出最大能量11.691 kJ,最大弹跳高度1.149 m,最大横向威胁范围4.811 m。在结合一丛慈竹消耗的能量,最终计算出要拦截此落石最大需栽种2列3行6丛慈竹。

(5)慈竹栽种后,由于是用于拦截落石,需要定期抚育管理。包括竹林管护,防止人为偷盗破坏和牲畜践踏,竹苗补植、合理施肥、培土、合理砍伐(去老留新)等。

-

表 1 重力堆积地形地貌易发性评价分值表

Table 1 Susceptibility evaluation scores of gravity accumulation topography and geomorphology

重力堆积地形

地貌亚类细分不同边坡灾害类型评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 坡积裙 3 4 5 1 1 洪积扇 5 6 7 1 1 坡积台地 8 7 5 1 1 岩屑坡 4 5 6 9 6 岩堆 5 6 7 9 7 滑坡 9 9 9 1 1 泥石流 6 7 8 1 1 错落体 6 7 8 5 3 表 2 侵蚀剥蚀地形地貌易发性评价分值表

Table 2 Susceptibility evaluation scores of erosion topography and geomorphology

侵蚀剥蚀地形

地貌亚类细分不同边坡灾害类型评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 平坦直线坡 1 1 1 1 1 缓倾直线坡 1 1 4 5 4 陡倾直线坡 1 4 7 9 7 凸形坡 1 2 4 5 2 凹形坡 4 7 9 7 6 台阶形坡 9 7 4 1 1 山顶 1 2 3 2 1 鞍部 4 3 3 4 4 洼地、谷地 1 1 1 1 1 陡崖 4 7 9 9 7 表 3 地层岩性评价分值

Table 3 Evaluation scores of formation lithology

地层岩性

坚硬程度细分不同边坡灾害类型评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 土层 9 9 9 1 9 软岩 6 6 7 9 7 硬岩 2 2 3 5 2 表 4 节理发育程度评价分值

Table 4 Evaluation scores of joint growth level

节理发育程度 不同边坡灾害类型评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 0条/10 m 0 0 0 0 0 1~2条/10 m 2 2 3 4 4 3~4条/10 m 4 4 6 7 7 ≥5条/10 m 7 7 8 9 9 表 5 土岩界面评价分值

Table 5 Evaluation scores of soil-rock interfaces

土岩界面 不同边坡灾害类型评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 顺倾(0°~10°) 5 4 3 1 1 顺倾(10°~35°) 9 8 7 1 1 顺倾(35°~60°) 7 8 9 1 1 顺倾(60°~90°) 4 7 9 1 1 反倾(0°~90°) 1 1 1 1 1 表 6 岩层层面评价分值

Table 6 Evaluation scores of rock interfaces

岩层层面 不同边坡灾害类型评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 顺倾(0°~10°) 5 4 3 3 1 顺倾(10°~35°) 9 8 7 7 2 顺倾(35°~60°) 7 8 9 9 4 顺倾(60°~90°) 4 6 8 8 8 反倾(60°~90°) 5 7 9 9 9 反倾(35°~60°) 2 4 8 8 8 反倾(10°~35°) 1 1 1 1 4 反倾(0°~10°) 1 1 2 2 2 表 7 断层或软弱面评价分值

Table 7 Evaluation score of fault or weak surface

断层或软弱面 不同边坡灾害类型评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 顺倾(0°~10°) 5 4 3 3 1 顺倾(10°~35°) 9 8 7 7 2 顺倾(35°~60°) 7 8 9 9 4 顺倾(60°~90°) 4 7 9 8 8 反倾(0°~90°) 1 1 1 1 1 表 8 岩层结构评价分值

Table 8 Evaluation scores of rock structure

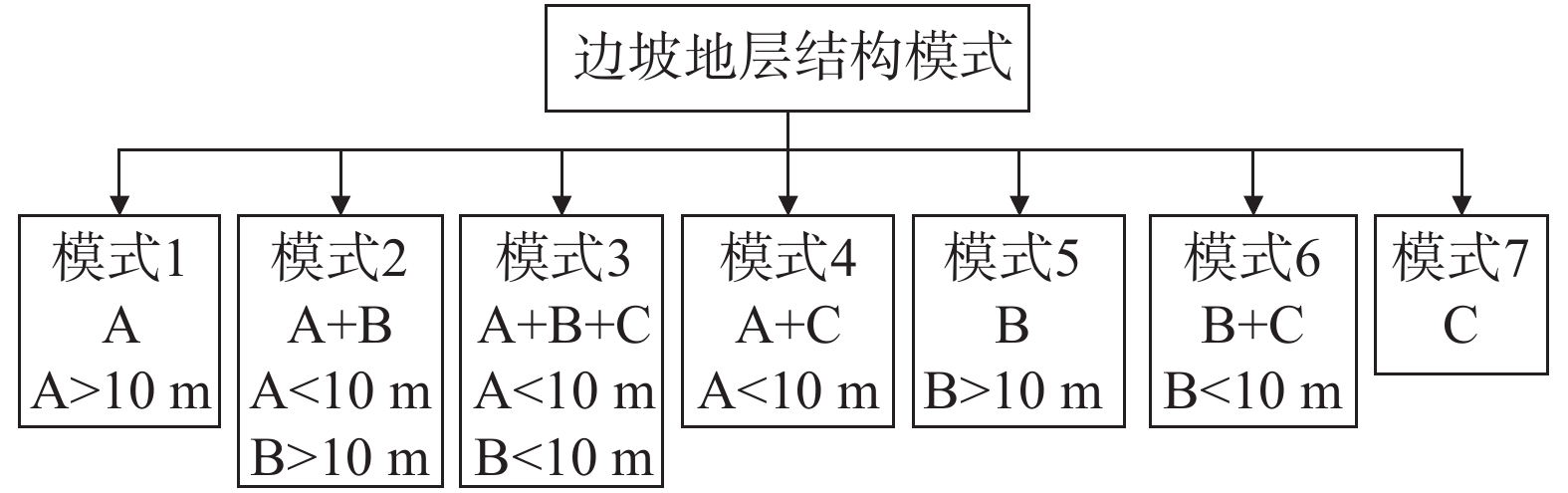

边坡地层

结构模式不同边坡灾害类型评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 模式1 9 9 9 0 1 模式2 6 7 8 0 1 模式3 3 4 5 0 1 模式4 1 7 9 0 1 模式5 5 6 7 5 1 模式6 4 5 6 5 1 模式7 1 3 5 7 5 表 9 地下水发育程度评价分值

Table 9 Evaluation scores of groundwater development level

类型 发育程度 评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 上层滞水 坡面干燥 1 1 1 1 1 坡面潮湿 5 7 9 7 1 潜水 埋深>2 m 1 1 1 1 1 埋深<2 m 4 5 2 1 1 溢出泉 7 8 9 1 1 承压水 无承压水 1 1 1 1 1 有承压水 7 5 2 1 1 上升泉 9 5 2 1 1 表 10 地震作用评价分值

Table 10 Evaluation scores of seismic effect

地震作用(烈度) ≤Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ ≥Ⅸ 评价分值 0 1 3 5 7 9 表 11 大气降雨评价分值

Table 11 Evaluation scores of rainfall

最大日降雨量/

mm评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 <5 0 0 0 0 0 5~25 1 1 1 1 1 25~50 2 3 5 3 2 50~100 5 6 7 6 5 100~200 6 7 8 7 6 >200 7 8 9 8 7 表 12 人类工程活动评价分值

Table 12 Evaluation scores of human engineering activities

类型 发育程度 评价分值 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 路堤 一般路堤 1 1 1 0 1 高路堤 7 5 5 0 7 软基路堤 5 7 7 0 9 陡坡路堤 5 9 9 0 9 路堑 浅路堑 4 4 4 1 1 深路堑 7 7 7 7 7 超深路堑 9 9 9 7 9 桥梁(墩台) 一般斜坡 1 1 1 0 0 陡坡 7 8 9 9 9 不良地质 9 8 7 9 9 隧道 洞身 1 1 0 0 0 洞口陡坡 7 8 9 9 9 不良地质 9 9 9 9 9 表 13 灾害点密度评价分值

Table 13 Evaluation scores of disaster point density

灾害点密度(个/km) 0 1 2 3 4 >4 评价分值 0 1 3 5 7 9 表 14 山体滑坡基本地质条件层次分析法判断矩阵

Table 14 Judgment matrix in AHP for basic geological conditions of landslide

基本地质条件 地形地貌 地层岩性 地层结构 岩土结构 地下水 地形地貌 1 1/2 1/3 1/5 1/6 地层岩性 2 1 1/2 1/3 1/4 地层结构 3 2 1 1/2 1/3 岩土体结构 5 3 2 1 1/2 地下水 6 4 3 2 1 表 15 山体滑坡岩土体结构层次分析法判断矩阵

Table 15 Judgment matrix in AHP for rock-soil structure of landslide

岩土体结构 节理面 土岩界面 岩层层面 断层软层 节理面 1 1/3 1/4 1/5 土岩界面 3 1 1/2 1/3 岩层层面 4 2 1 1/2 断层软层 5 3 2 1 表 16 基本地质条件评价因子权重系数

Table 16 Weight coefficient of evaluation factor for basic geological conditions

评价因子 权重系数 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 地形地貌 0.0558 0.0578 0.0424 0.0428 0.0548 节理发育 0.0198 0.0232 0.0230 0.0917 0.0718 土岩界面 0.0460 0.0599 0.0761 0.0406 0.0322 岩层层面 0.0763 0.1081 0.1181 0.1529 0.1083 断层软层 0.1264 0.1140 0.1238 0.1631 0.1430 地层岩性 0.0960 0.0903 0.0814 0.0982 0.1153 地层结构 0.1571 0.1446 0.1275 0.1398 0.1420 地下水 0.4226 0.4020 0.4078 0.2710 0.3327 表 17 人类工程活动评价因子权重系数

Table 17 Weight coefficient of evaluation factor for human engineering activity

评价因子 权重系数 山体滑坡 边坡滑坡 崩塌坍塌 落石滚石 变形开裂 路堤 0.1347 0.1558 0.1429 0.1246 0.1078 路堑 0.4042 0.4674 0.4286 0.4986 0.4312 桥梁 0.1638 0.1373 0.1429 0.1373 0.1638 隧道 0.2973 0.2395 0.2857 0.2395 0.2973 表 18 香丽高速公路边坡地质灾害易发性分级区划结果

Table 18 Classification and regionalization results of geological hazard susceptibility on the slope of Xiangli expressway

危险性分区 不危险区 低危险区 中危险区 高危险区 区段长度/m 20240 12000 9100 7000 长度占比/% 41.9 24.8 18.8 14.5 山体滑坡/处 0 0 1 2 边坡滑坡/处 0 0 2 5 崩塌(坍塌)/处 0 0 0 9 落石(滚石)/处 0 0 0 0 变形开裂/处 0 0 1 0 合计/处 0 0 4 16 数量占比/% 0 0 20 80 -

[1] 康钦容. 地质灾害区划及管理信息系统研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2007. KANG Qinrong. Study on zoning of geological hazard and manage information system[D]. Chongqing: Chongqing University, 2007. (in Chinese with English abstract)

[2] 宋世鑫. 基于GIS的定边县地质灾害易发性评价[D]. 西安: 长安大学, 2015. SONG Shixin. The evaluation of the emergence about geological disaster in Dingbian County based on GIS[D]. Xi'an: Changan University, 2015. (in Chinese with English abstract)

[3] 殷坤龙, 柳源. 滑坡灾害区划系统研究[J]. 中国地质灾害与防治学报,2000,11(4):28 − 32. [YIN Kunlong, LIU Yuan. Systematic studies on landslide hazard zonation[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2000,11(4):28 − 32. (in Chinese with English abstract) DOI: 10.3969/j.issn.1003-8035.2000.04.007 [4] 聂忠权, 盛丽君, 范文. 基于GIS技术的地质灾害易发程度分区评价系统[J]. 公路交通科技,2005,22(增刊 1):156 − 159. [NIE Zhongquan, SHENG Lijun, FAN Wen. The distriction and assessment system of geologic disaster occurrence level based on geographic information system-taken Dalian for example[J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development,2005,22(Sup 1):156 − 159. (in Chinese with English abstract) [5] 中华人民共和国交通部. 公路自然区划标准 :JTJ 003—1986[S]. 北京: 中国标准出版社, 1987. Ministry of Transport of the People’s Republic of China. Standard of climatic zoning for highway: JTJ 003—1986[S]. Beijing: Standards Press of China, 1987. (in Chinese)

[6] 林灿阳, 廖小平. 高速公路边坡灾害评估与防控决策研究[J]. 路基工程,2014(5):72 − 76. [LIN Canyang, LIAO Xiaoping. Study on disaster evaluation for highway slope and the countermeasures of control[J]. Subgrade Engineering,2014(5):72 − 76. (in Chinese with English abstract) [7] 张建伟, 廖小平, 魏土荣. 高速公路运营期高边坡安全风险评估体系研究[J]. 路基工程,2015(6):197 − 203. [ZHANG Jianwei, LIAO Xiaoping, WEI Turong. Study on safety risk assessment system for high slope of highway in operation[J]. Subgrade Engineering,2015(6):197 − 203. (in Chinese with English abstract) [8] 彭小平, 陈开圣, 王成华, 等. 贵州省公路地质灾害基本特征及危险性分区[J]. 中国地质灾害与防治学报,2009,20(2):46 − 51. [PENG Xiaoping, CHEN Kaisheng, WANG Chenghua, et al. Basic characteristics and risk zoning of highway geological hazard in Guizhou Province[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2009,20(2):46 − 51. (in Chinese with English abstract) DOI: 10.3969/j.issn.1003-8035.2009.02.011 [9] 齐洪亮, 尹超, 田伟平, 等. 基于ArcGIS的中国公路地质灾害危险性区划[J]. 长安大学学报(自然科学版),2015,35(5):22 − 27. [QI Hongliang, YIN Chao, TIAN Weiping, et al. Risk regionalization of highway geo-hazards in China based on ArcGIS[J]. Journal of Chang'an University (Natural Science Edition),2015,35(5):22 − 27. (in Chinese with English abstract) [10] 韦威. 基于GIS的公路地质灾害分区研究[D]. 西安: 长安大学, 2008. WEI Wei. Research on the regionalization of highway geological disasters based on GIS[D]. Xi'an: Chang'an University, 2008. (in Chinese with English abstract)

-

期刊类型引用(10)

1. 周洋, 张雅茜, 黄泽森, 刘立勋. 四川省峨边彝族自治县地质灾害隐患点空间分布特征分析. 四川有色金属. 2025(03)  百度学术

百度学术

2. 吴龙宇, 潘永林. 基于水文地质条件与工程扰动影响的地质灾害形成机制研究——以简阳市东西城市轴线沱江大道为例. 科技创新与应用. 2025(23)  百度学术

百度学术

3. 姚帅, 张婧, 王玺, 马涛峰, 陈泳霖, 乔欣欣. 基于确定性系数法的南太行山区崩塌滑坡地质灾害影响因子敏感性分析——以河南省辉县市为例. 矿产勘查. 2025(04)  百度学术

百度学术

4. 陈玉波,徐世光,陈梦瑞. 以确定性系数法为基础的不同滑坡易发性评价模型对比分析——以云南保山盆地为例. 中国地质灾害与防治学报. 2025(01): 119-130 .  本站查看

本站查看

5. 郭英,申健,刘晓晓,周亮,石向菲,王聪毅. 北京门头沟区“23·7”特大暴雨诱发地质灾害特征及分布规律研究. 中国防汛抗旱. 2025(03): 39-45 .  百度学术

百度学术

6. 刘磊磊,肖浩,王璨,姚腾飞. 湖南红层地区滑坡地质灾害致灾因子敏感性分析. 矿冶工程. 2024(04): 169-174 .  百度学术

百度学术

7. 卫璐宁,郭永刚. 西藏崩滑流地质灾害孕灾环境分区及形成机制. 西藏科技. 2024(09): 25-36 .  百度学术

百度学术

8. 周鹏,万忠焱,李强,元旦措姆,西若平措,索朗拥措,巴桑吉巴. 拉萨市堆龙德庆区滑坡灾害时空分布规律和孕灾背景分析. 西藏科技. 2024(11): 37-42+75 .  百度学术

百度学术

9. 余明威,郭永刚,苏立彬. 西藏林芝地区崩滑流灾害影响因子定量评价. 中国地质灾害与防治学报. 2024(06): 33-43 .  本站查看

本站查看

10. 欧家婷,陶治强,刘宇宁,刘文荐,朱亦舒. 山南地区某滑坡稳定性分析. 农业灾害研究. 2024(11): 65-67 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(3)

下载:

下载:

邮件订阅

邮件订阅 RSS

RSS